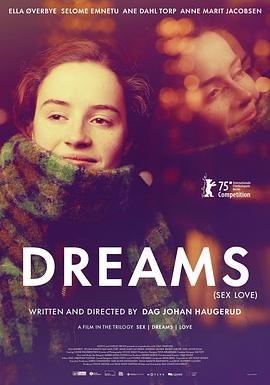

他们都说,爱情仿佛一场大梦,到梦醒的时候自然结束,无论如何,Johanne(艾拉·奥弗比EllaØverbye饰)恋爱了,爱上了同性艺术家老师,并且所忧所喜所思所虑都用文字记录下来——我爱她复觉得她爱我,但现实真的如此?母亲和外祖母看了日记后有点惊讶,却认为文采非凡,值得出aaa。

演员及所饰演人物

罗曼·波兰斯基 饰 特尔科夫斯基

伊莎贝尔·阿佳妮 饰 斯特拉

茂文·道格拉斯 饰 兹先生

谢莉·温特斯 饰 兹太太

乔·范·弗利特 饰 康卡特夫人,公寓看门人

丽拉·凯德洛娃 饰 加斯帕德夫人,咖啡馆老板

克劳德·皮埃普吕 饰 斯科夫斯基先生

米歇尔·皮寇利 饰 前任租客的朋友(在医院)

详细剧情

特尔科夫斯基是一位在巴黎工作的波兰籍文员,他性格内向、彬彬有礼,有些胆怯。为了寻找一处安静的住所,他在一间老旧的公寓楼里租下了一套公寓。在签约时,房东和中介漫不经心地提到,这套公寓的前任女租客西蒙·肖女士曾在此处试图自杀,从阳台跳下,身负重伤,正在医院。

搬入新家后,特尔科夫斯基发现公寓里残留着前任租客的痕迹:一个被堵起来的墙壁小孔,以及一个被钉在十字架上的老鼠标本。他开始好奇西蒙·肖到底是个怎样的人。他去医院探望她,却只见到了她神神秘秘的朋友,并得知西蒙·肖住在肯尼亚。

很快,特尔科夫斯基发现自己陷入了公寓其他租客的孤立和监视之中。以隔壁的兹夫妇为首的邻居们时常聚集在走廊里,对他窃窃私语。他们抱怨他在夜晚发出巨大的噪音——敲墙、拖动家具、大声播放埃及音乐。尽管特尔科夫斯基发誓自己整夜安睡,但其他租客却言之凿凿。他们成立了一个“委员会”,决定向他发出警告,要求他停止噪音。这种集体性的压力和指控,让特尔科夫斯基感到无比困惑和恐惧。他开始怀疑邻居们的意图,认为他们是一个合谋的团体,企图将他逼疯,重演西蒙·肖的悲剧。

在巨大的精神压力下,特尔科夫斯基的人格开始扭曲。他偏执地认为,邻居们的目的是要将他“改造”成西蒙·肖。为了证实这一点,他开始模仿西蒙·肖的行为。他买来了西蒙·肖留下的那种埃及口红,并逐渐将自己打扮成女人的模样。他在镜子前练习女性的姿态,甚至穿上裙子和假发。在这个过程中,他的性别认同和自我意识开始崩塌。他对唯一表示过善意的咖啡馆女招待斯特拉也充满了怀疑和不信任,最终将她推开。

偏执和幻觉最终吞噬了特尔科夫斯基。在一个夜晚,他彻底化身为西蒙·肖,穿上女装,涂抹着浓妆,像一具幽灵。他从自己的公寓爬到邻居的阳台,从一扇窗户爬进另一扇,最终回到自己的房间。他感到自己已无处可逃。在幻觉中,他仿佛听到了邻居们催促他“跳下去”的声音。最终,他爬上阳台,重复了西蒙·肖的行为,纵身一跃。

然而,他没有死。特尔科夫斯基全身缠满绷带躺在病床上,只能通过纱布的缝隙看到外界。一天,他公寓的那些邻居们——兹夫妇、康卡特夫人等——结伴来看望他。透过他模糊的视线,他看到了那些熟悉的、他曾恐惧的面孔正关切地(或者在他看来是幸灾乐祸地)注视着他。这一幕让他彻底崩溃,他发出了和西蒙·肖当初在医院里一模一样的、令人毛骨悚然的尖叫。命运的循环,似乎才刚刚开始。

客观专业影评

罗曼·波兰斯基的“公寓三部曲”——《冷血惊魂》、《罗斯玛丽的婴儿》与《性梦爱三部曲:梦》(通常译为《怪房客》)——共同构筑了现代心理恐怖电影的基石。其中,由波兰斯基本人担纲主演的《怪房客》,无疑是三部曲中最为幽闭、最具自传色彩,也最深入骨髓地探讨个体与外部环境关系的作品。它不是依靠突发惊吓来制造恐怖,而是通过一种缓慢渗透、逐渐窒息的氛围,将观众拖入一个偏执、错乱的心理迷宫,堪称一部关于疏离与身份认同的影像寓言。

影片的核心魅力在于其对主观现实的大胆呈现。从主角特尔科夫斯基踏入那间充满历史污渍的公寓开始,波兰斯基便巧妙地在客观叙事与主角的主观幻觉之间建立了一道模糊的边界。邻居们的窃窃私语、墙壁里传来的噪音、以及那些异样的眼光,究竟是真实的共谋,还是特尔科夫斯基内心恐惧与不安全感的向外投射?影片的高明之处在于,它从未给出明确答案。这种叙事上的模糊性,使得观众被迫与主角共享同一视角,我们同样无法分辨真实与虚妄,从而深刻体验到那种被世界孤立和围困的窒息感。这种“梦”一般的体验,并非传统意义上的幻想,而是一种心理现实——当一个人的脆弱性与外部环境的敌意(无论是真实的还是想象的)相遇时,精神世界便可能坍缩成一个无法醒来的噩梦。

在电影语言的运用上,《怪房客》展现了教科书级别的精准与克制。波兰斯基与摄影师斯文·尼科维斯特合作,将那栋古老的公寓楼塑造成了一个有生命的、充满敌意的“角色”。广角镜头的运用扭曲了空间,使得走廊显得深不见底,房间拥挤而压抑,放大了主角的渺小与无助。大量中景和特写镜头紧贴着主角,我们通过他的眼睛观察世界,感受他每一次心跳的加速和呼吸的急促。色彩上,全片笼罩在一种灰败、阴冷的色调中,唯一的亮色——如特尔科夫斯基购买的鲜艳口红——反而成为了他精神异化的催化剂。声音的设计同样精妙,那些在夜晚回响的、来源不明的敲击声和咀嚼声,成为了最折磨人的刑具,它们是无声的审判,是内心焦虑的外化。

波兰斯基本人的表演是影片的灵魂所在。他所塑造的特尔科夫斯基并非一个脸谱化的疯子,而是一个从极度的正常滑向极度不正常的悲剧人物。他从最初的谨小慎微、唯唯诺诺,到中期的困惑、恐惧,再到后期的偏执、癫狂,整个转变过程层次分明,真实得令人心碎。他脸上的每一条皱纹、每一个躲闪的眼神、每一次身体不自觉的抽搐,都精准地传达出一个异乡人(波兰斯基自身的投射)在陌生文化中难以融入的孤独感,以及一个敏感灵魂被集体暴力侵蚀时的痛苦。当他画上浓妆,穿上裙子,在镜子前笨拙地模仿女人时,那不仅是性别错乱的表演,更是对自我身份彻底放弃的仪式性展演。

影片的悲剧性在于,它揭示了一个令人不安的真相:有时候,将人逼向疯狂的并非具体的恶魔,而是无处不在的、看似正常的“社会”本身。那些邻居们代表了平庸之恶,他们的窃窃私语、他们的“集体关切”、他们对“不同”的排斥,共同编织成一张无形的网。他们是现实的梦魇,是社会规训的执行者。特尔科夫斯基的坠落,是对这种无法逃离的社会性压迫的终极控诉。

《怪房客》的结尾堪称神来之笔。当全身缠满绷带的特尔科夫斯基在医院病床上再次看到邻居们的面孔时,他发出的尖叫不仅是对眼前景象的恐惧,更是对这个永恒循环的绝望。他失败了,他没有死成,却成功“成为”了西蒙·肖,成为了这个噩梦轮回的下一个环节。这个开放式、充满宿命感的结局,将影片的哲学思辨推向了顶峰:在一个充满敌意的世界里,个体是否注定要被同化、被吞噬?自我保护的边界又在哪里?

总而言之,《怪房客》是一部超越时代的心理惊悚杰作。它以一个看似简单的“租房”故事为外壳,深刻剖析了现代人的精神困境——孤独、疏离、身份焦虑以及对“他者”的恐惧。波兰斯基用他标志性的冷峻风格,将一个封闭空间打造成人性的审判庭,迫使观众直面内心深处的恐惧。它不是一部让人轻松观看的电影,但绝对是一部在看完后,会让你对周遭世界投去审视目光的、充满力量的艺术作品。它提醒我们,最恐怖的鬼屋,或许就是我们所栖居的、由他人目光构成的社会本身。

相关问答清单

1. 问:电影的导演是谁,它属于哪个著名的三部曲?

答: 导演是罗曼·波兰斯基,它属于著名的“公寓三部曲”,另外两部分别是《冷血惊魂》和《罗斯玛丽的婴儿》。

2. 问:主角特尔科夫斯基的扮演者是谁?

答: 由导演罗曼·波兰斯基本人饰演。

3. 问:电影的核心情节驱动力是什么事件?

答: 核心事件是主角特尔科夫斯基租下了一间公寓,而这间公寓的前任女租客曾在此地试图自杀。

4. 问:邻居们指控特尔科夫斯基最主要的行为是什么?

答: 邻居们集体指控他在夜晚制造了过分嘈杂的噪音,影响了其他住户的休息。

5. 问:特尔科夫斯基如何尝试“成为”前任租客西蒙·肖?

答: 他购买了西蒙·肖留下的埃及口红,并进一步购买了假发、裙子等女性物品,开始将自己打扮成女人的模样。

6. 问:伊莎贝尔·阿佳妮饰演的斯特拉在影片中扮演了什么角色?

答: 斯特拉是咖啡馆的女招待,她代表了外部世界中善意与正常的象征,是特尔科夫斯基与真实世界唯一的、脆弱的联系,但他最终因偏执而推开了她。

7. 问:电影标题中的“梦”具体指什么?

答: “梦”并非指美梦,而是指主角特尔科夫斯基陷入的一种偏执、错乱、噩梦般的主观心理状态。在这种“梦”中,现实与幻觉的界限完全模糊。

8. 问:电影的结局是什么?

答: 特尔科夫斯基在幻觉中从阳台跳下,但没有死。他全身缠满绷带躺在医院,当看到邻居们前来探望时,他发出了与前任租客一模一样的、绝望的尖叫,暗示悲剧的循环。

9. 问:影片主要探讨了哪些深刻的主题?

答: 影片深刻探讨了疏离感与孤独、个体身份的迷失、偏执与集体暴力、社会对异类的排斥、以及主观真实与客观现实的界限等主题。

10. 问:片中的公寓在象征意义上起到了什么作用?

答: 公寓不仅仅是一个物理空间,它更是一个重要的象征符号。它象征着禁锢个体精神的牢笼,一个充满敌意、会主动吞噬人性的有机体,也是社会压力的缩影。

展开