1915年,袁世凯阴谋恢复帝制,各地军阀混战,民不聊bbb。韦拔群为寻找挽救中国革命的道路,参加了护国军。但他发现旧军队欺压百姓,危害民众。参谋长介绍他到贵州讲武堂去学习军事。“五四”后,韦拔群从讲武堂来到重庆,而后又被迫回到家乡。家乡的东兰县伪团总韦龙甫欺压百姓,韦拔群带领群众攻打东兰县城失败。后来,韦拔群收到毛泽东同志的亲切教导,明白了只有共产党才能救中国。1930年白色起义后,拔哥的队伍终于编入了红军的行列。

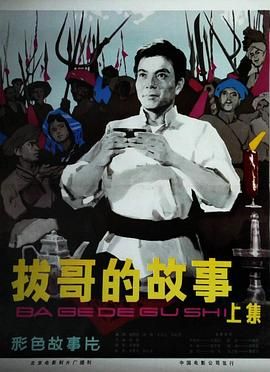

《拔哥的故事》演员及所饰演人物

陈绍勉 饰演 韦拔群(拔哥)

李兆秀 饰演 韦拔群的妻子

陈颖 饰演 黄书祥

莫菲 饰演 陈洪涛

马昌钰 饰演 邓无畏

江山 饰演 白崇禧

刘汉 饰演 韦玉周

辜朗辉 饰演 严敏

《拔哥的故事》详细剧情

电影《拔哥的故事》以中国早期农民运动领袖、壮族人民的优秀儿子韦拔群的革命一生为主线,深情再现了上世纪二十年代至三十年代初,广西右江地区风起云涌的革命斗争画卷。

影片开篇,出身于广西东兰县富裕地主家庭的韦拔群,并未沉溺于优渥的生活。目睹了乡里土豪劣绅对贫苦农民的残酷压迫和剥削,以及社会的不公,他内心充满了愤懑与同情。为了寻找救国救民的真理,韦拔群毅然离家,辗转多地,最终在广州受到了马克思主义思想的熏陶,并结识了后来的革命同志。

返乡后,韦拔群做出了一个震惊乡里的决定:他宣布与地主家庭彻底决裂,并变卖自家田产,将所得钱财全部用于购买枪支弹药,组织农民武装。这一举动,标志着他从一个怀有朴素正义感的青年,彻底转变为一个坚定的无产阶级革命者。他深入群众,用通俗易懂的语言向农民宣讲革命道理,组织农会,发动了声势浩大的东兰农民运动。影片中,“拔哥”这一亲切的称呼,正是劳苦大众对他发自内心的拥戴和信任。

随着革命力量的壮大,韦拔群领导农民武装与反动民团展开了艰苦卓绝的斗争。他智勇双全,多次率领队伍粉碎了敌人的围剿,在右江地区建立了巩固的革命根据地。1929年,他与邓小平、张云逸等同志一道,领导了著名的百色起义,并组建了中国工农红军第七军,韦拔群担任了红七军第21师师长。在根据地内,他带领军民进行土地革命,让世代贫苦的农民第一次拥有了属于自己的土地,革命热情空前高涨。

然而,革命的道路并非一帆风顺。由于党内“左”倾错误思想的影响,红七军主力奉命北上中央苏区,韦拔群不顾个人安危,坚决选择留守右江,率领仅余的少量兵力继续坚持斗争。在敌我力量悬殊、环境极端恶劣的条件下,他与敌人展开了更为残酷的游击战。影片浓墨重彩地描绘了这段艰苦岁月:缺衣少食、弹药匮乏、叛徒出卖。但即便在如此困境下,韦拔群依然保持着革命乐观主义精神,与战士和群众同甘共苦,用自己的坚定信念感染着身边的每一个人。

影片的结尾,悲壮而感人。由于叛徒的出卖,1932年,韦拔群在广西东兰县遭遇敌人伏击,不幸壮烈牺牲。他的头颅被敌人砍下示众,但他播下的革命火种却并未熄灭。他的一生虽然短暂,但他“为人民利益而死,就比泰山还重”的精神,永远留在了广西人民的心中,激励着后来的革命者继续奋勇前进。

影评

燃烧的赤子之心:论《拔哥的故事》的时代光辉与人性温度

在中国电影史上,1978年是一个承前启后的关键节点。随着思想的解冻,一批重新审视革命历史、回归人文关怀的作品应运而生,《拔哥的故事》正是其中的佼佼者。它不仅是一部标准的革命历史人物传记片,更是一次对革命者内心世界与精神信仰的深度挖掘,以其磅礴的史诗气质与细腻的人性刻画,在中国“主旋律”电影的画廊中镌刻下独特而深刻的印记。

影片最核心的成功之处,在于塑造了一个有血有肉、可感可亲的革命领袖——韦拔群。与过往脸谱化、高大全的英雄形象不同,由陈绍勉饰演的“拔哥”首先是一个活生生的人。影片并未回避他的地主家庭出身,反而以此为戏剧冲突的起点,将他“毁家纾难”的抉择过程展现得淋漓尽致。从目睹不公的愤懑,到寻求真理的迷茫,再到决绝变卖家产时的坚定,影片通过一系列富有层次的戏剧桥段,清晰地勾勒出韦拔群思想转变的轨迹,使其革命行为具有了坚实的人格逻辑与情感支点。他不是一个天生的革命神祇,而是一个从旧时代阴影中挣脱出来,用行动与自我牺牲完成精神升华的赤子。

在艺术表现上,《拔哥的故事》展现了那个年代难能可贵的现实主义创作精神。导演以纪实性的笔触,将广西右江地区的壮丽风光与烽火连天的革命景象融为一体。外景的实地拍摄,使得影片充满了浓郁的乡土气息与地域特色,无论是喀斯特地貌的奇峻,还是壮族村寨的风情,都为故事铺陈了真实可信的背景。摄影棚内,镜头语言则服务于人物内心世界的开掘。在韦拔群发动群众、慷慨陈词的场面中,多采用仰拍镜头,赋予其英雄般的光环与伟力;而在他面对战友牺牲、革命低潮时,则多用近景与特写,捕捉他眼神中的坚毅与悲凉。这种宏阔与微观的有机结合,既构建了革命史诗的框架,又填充了人性的血肉。

影片对于“革命”与“人性”关系的探讨,尤为值得称道。它没有将革命事业与个人情感简单对立,而是深刻揭示了二者之间相辅相成的复杂关系。韦拔群对妻子的深情,对孩子的慈爱,对乡亲的责任感,共同构成了他投身革命的深层动力。革命,对他而言并非空洞的口号,而是为了让千千万万个像他家庭一样的普通人过上好日子。影片中,他与妻子诀别等段落,处理得含蓄而催泪,没有声嘶力竭的煽情,却于无声处听惊雷,让英雄的形象在人性的温度中得到了最终的淬炼与升华。这种处理方式,打破了以往同类题材“无情方为真豪杰”的窠臼,使英雄主义回归到朴素的人道主义基石之上。

当然,作为特定时代的产物,《拔哥的故事》也难免带有一些历史的局限,例如对敌对人物的刻画尚显单一,部分情节的戏剧化安排服务于意识形态的宣传功能。但瑕不掩瑜,影片所传递出的那种为了理想不惜一切代价的纯粹与决绝,那种与人民群众血肉相连的深厚情谊,在今天看来依然具有震撼人心的力量。它不仅是对一位早期革命先驱的深情回望,更是一曲关于信仰、牺牲与不朽的理想主义赞歌。在光影流转四十余年后,《拔哥的故事》依然以其真诚的艺术表达和深刻的精神内涵,当之无愧地成为中国电影史上的一部经典之作。

相关问答清单

1. 电影中的“拔哥”指的是谁?他的历史原型是什么?

答: 电影中的“拔哥”指的是主人公韦拔群。他的历史原型是中国早期农民运动领袖、百色起义的领导人之一、中国工农红军第七军创建人之一韦拔群烈士,他是壮族人民的优秀儿子。

2. 电影中韦拔群最具标志性的革命行动是什么?

答: 是“毁家纾难”,即宣布与地主家庭决裂,并变卖自家的全部田产和财产,将所得资金用于购买枪支,组织农民武装,发动农民运动。

3. 电影主要讲述了哪个历史时期的革命活动?

答: 电影主要讲述了20世纪20年代至30年代初,韦拔群在广西右江地区组织农民运动、领导百色起义、创建右江革命根据地并坚持游击斗争直至牺牲的革命历程。

4. 韦拔群最终的结局是怎样的?这象征着什么?

答: 韦拔群因叛徒出卖,于1932年在广西东兰县被敌人伏击,不幸壮烈牺牲。他的牺牲象征着革命道路的艰难曲折和革命者为理想不惜献身的崇高精神,也预示着革命火种是扑不灭的,他的精神将激励后人继续奋斗。

5. 请简述韦拔群这一角色的核心性格特征。

答: 韦拔群的核心性格特征是:对劳苦大众怀有深厚的同情心、具有强烈的正义感、立场坚定、爱憎分明、智勇双全、富有组织能力和牺牲精神,并且始终保持着与人民群众的紧密联系。

6. 电影是如何处理韦拔群个人情感与革命事业之间关系的?

答: 电影将个人情感作为革命事业的内在动力而非对立面。它展现了韦拔群对家人的挚爱,但正是为了千千万万家庭的幸福,他才毅然投身革命。个人情感的牺牲更凸显了他革命决心的伟大,使英雄形象更具人性的温度和感染力。

7. 除了韦拔群,电影还刻画了哪些重要的群体形象?

答: 电影还刻画了以黄书祥、陈洪涛、邓无畏为代表的革命战友形象,以及广大的贫苦农民群体。这些形象共同构成了右江革命根据地的立体画卷,展现了革命的群众基础和同志间的深厚情谊。

8. 《拔哥的故事》拍摄于1978年,它在中国电影史上有什么特殊地位?

答: 它拍摄于改革开放初期,是“思想解放”运动在电影领域的产物。它突破了此前“文革”时期“三突出”等僵化的创作模式,开始回归现实主义传统,注重对英雄人物人性层面的深度挖掘,为新时期的革命历史题材电影创作开辟了新的道路。

9. 电影在艺术表现上有何突出特点?

答: 电影在艺术表现上突出特点是现实主义的创作风格。它采用实地外景拍摄,真实再现了广西右江地区的地域风貌和乡土气息;在叙事上注重人物思想转变的逻辑层次;在表演上追求朴实、自然的风格,避免了脸谱化的塑造。

10. 相比于同时期的其他革命历史题材电影,《拔哥的故事》有何突破之处?

答: 其最大的突破在于对英雄人物的“人性化”和“平民化”塑造。影片没有将韦拔群塑造成一个不食人间烟火的“神”,而是详细展现了他作为普通人的情感世界和思想转变过程,使其革命行为更具说服力和感染力,从而在更深层次上歌颂了英雄的伟大。

展开