设定在1990年,主角为加菲饰演的Jon,一个年轻、雄心勃勃的音乐剧作曲ddd。他在纽约一边当侍者,一边写一部叫《Superbia》的音乐剧,希望能平步青云,开启事业。但他从女友Susan那里感受到了压力,对方已经厌倦了任男友的职业前途牵制自己的人生;同时,Jon的室友Michael也放弃了创作梦想,做了一份高收入的广告业工作。快30岁的Jon非常焦虑:自己的梦想是否值得继续拼搏?

演员及所饰演人物

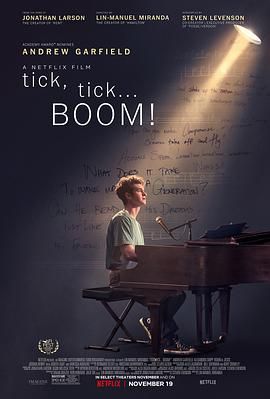

安德鲁·加菲尔德(Andrew Garfield) 饰 乔纳森·拉森(Jonathan Larson):纽约音乐剧作曲家,《吉屋出租》创作者,面临30岁焦虑与创作困境。

罗宾·德·齐泽斯(Robin de Jesús) 饰 迈克尔(Michael):乔纳森的挚友,前演员,感染艾滋病,乐观却直面死亡。

亚历山德拉·希普(Alexandra Shipp) 饰 苏珊(Susan):乔纳森的女友,舞蹈演员,渴望稳定生活,与乔纳森因未来规划分歧而分离。

朱迪斯·赖特(Judith Light) 饰 罗莎·史蒂文斯(Rosa Stevens):剧场导演,鼓励乔纳森创作更个人化的作品。

瓦内萨·阿斯皮利亚加(Vanessa Aspillaga) 饰 卡萝尔(Carol):Moondance Diner餐厅同事,乔纳森的兼职工作伙伴。

本·利维·罗斯(Ben Levi Ross) 饰 克里斯(Chris):参与乔纳森音乐剧工作坊的演员。

布拉德利·惠特福德(Bradley Whitford) 饰 斯蒂芬·桑德海姆(Stephen Sondheim):音乐剧大师(幻想场景),乔纳森的精神导师。

详细剧情

1990年,纽约。28岁的乔纳森·拉森在Moondance Diner当服务员,梦想成为“改变音乐剧”的作曲家。他同时在写两部作品:科幻题材的《超级巨星》(Superbia),寄托他对“宏大叙事”的野心;批判资本主义的《傲慢》(Pride),揭露大公司对社区的侵蚀。但他最恐惧的是“30岁”——这是他给自己设下的“成功deadline”,坚信“若30岁前不能成名,就永远失败”。

好友迈克尔曾是乔纳森的表演搭档,因艾滋病退隐,在广告公司工作。他表面幽默,私下却默默对抗病痛。两人常在屋顶深夜长谈:迈克尔劝乔纳森“别把才华当负担”,乔纳森则担心“创作会耗尽生命”。女友苏珊是现代舞演员,收到纽约舞团的邀请,希望乔纳森放弃“不切实际的梦想”,随她搬迁。乔纳森的犹豫让两人矛盾升级,苏珊含泪离开:“你爱音乐胜过爱我。”

《超级巨星》工作坊演出后,制作人直言“音乐太先锋,缺乏商业价值”,建议乔纳森转向更“贴近生活”的主题。与此同时,迈克尔的病情恶化,他在病房里对乔纳森唱起《Real Life》:“我只想好好活一次,而不是等待死亡。”这句话刺痛了乔纳森——他突然意识到,《傲慢》中“社区对抗强权”的故事,恰是自己和朋友们的生活:纽约艺术家在贫穷、疾病中挣扎,却用热情维系彼此。

他撕掉《傲慢》的旧剧本,以真实经历为底色,结合普契尼歌剧《波西米亚人》,开始创作《吉屋出租》(Rent)。剧本聚焦1990年代东村一群“边缘人”:摇滚乐手、变性人、同性恋、艾滋病患者,他们在租金飞涨的公寓里,“无家可归,却不孤独”。创作过程充满挣扎:乔纳森白天端盘子,夜晚在没暖气的公寓写歌,用录音机记录灵感,甚至抵押钢琴换生活费。迈克尔临终前打来电话:“你写出了我们的故事,对吗?”乔纳森哽咽着回答:“是的。”

1996年1月25日,《吉屋出租》首演前夜,35岁的乔纳森在家中突发主动脉夹层去世。他没看到自己作品的轰动:同年,《吉屋出租》获得普利策戏剧奖、托尼奖最佳音乐剧,成为百老汇现象级经典。电影结尾,录音带里传来乔纳森沙哑的声音:“我留下了什么?也许只是一首歌,有人会记得。”舞台灯光亮起,《吉屋出租》的演员们唱起《Seasons of Love》,而他的录音机静静转动,倒计时永远停在“0”。

客观专业影评

《倒数时刻》是一部“关于创作的创作”,它以传记片的壳,包裹着音乐剧的魂,更暗藏导演林·曼努埃尔·米兰达对同路人乔纳森·拉森的深情凝视。作为《汉密尔顿》创作者,米兰达比任何人都懂“音乐剧人的痛”——那种在才华与现实中反复撕扯的宿命感,那种“用生命换作品”的悲壮。他没把乔纳森塑造成“被遗忘的天才”,而是还原了一个“普通的执拗者”:他会因服务员的身份自卑,会因女友的离开崩溃,会在凌晨对着空稿纸哭喊“我是不是永远写不出来”。这种“不完美”,让影片的致敬脱离了神话叙事,直抵创作者的生存本质。

影片的结构本身就是“倒数”。开篇《30/90》以快节奏的蒙太奇,把乔纳森的焦虑具象化:闹钟的滴答声、餐厅的餐盘碰撞声、钢琴键的敲击声交织,构成“时间追杀”的压迫感。米兰达巧妙地将原作舞台剧的“片段化”转化为叙事动力:乔纳森的三重困境——年龄焦虑(30岁deadline)、情感纠葛(苏珊的离去)、生死考验(迈克尔的病情),像三根拧紧的发条,推动他“必须在有限时间里完成未竟之事”。这种“倒计时”并非戏剧化设定,而是创作者的真实处境:艺术不会等你有时间,生命也不会。

安德鲁·加菲尔德的表演是影片的灵魂。他没模仿乔纳森的音色或举止,而是抓住那种“燃烧自己”的状态——弹琴时身体前倾如扑火的蛾,与迈克尔争论时眼神里既有固执也有脆弱,唱《Why》时声带因过度用力而颤抖,仿佛每个音符都在耗尽他。这种“用身体演创作”的沉浸感,让乔纳森的才华不再是抽象的“天赋”,而是看得见的热忱与痛苦。罗宾·德·齐泽斯饰演的迈克尔则是“清醒的对照者”:他代表“向现实妥协的另一种可能”,却用生命告诉乔纳森,“妥协不是懦弱,但放弃创作才是”。两人在病房的对手戏,没有煽情,只有迈克尔轻声说“我见过你最好的样子,别让它消失”,这种克制比任何痛哭都更有分量。

作为音乐剧电影,《倒数时刻》的视听语言始终在“现实”与“舞台”间跳跃。乔纳森在餐厅端盘子时,背景突然响起《Superbia》的科幻旋律,顾客变成外星舞者——这是他“走神时的创作脑洞”;迈克尔唱《Real Life》时,病房白墙渐变为纽约街景,病号服换成闪亮演出服——这是他对“健康生活”的幻想。这种“现实 musical 化”的处理,没有割裂感,反而让观众走进乔纳森的内心:对他而言,生活本身就在上演音乐剧,只是没人听见他的配乐。

影片最动人的,是对“遗憾”的坦然呈现。乔纳森最终成功了,却没看到成功;他留下了《吉屋出租》,却没留下和苏珊的未来;他写出了“爱与死亡”,却没躲过自己的死亡。这种“未完成”,不是悲剧的注脚,而是创作的真相:艺术家用作品对抗时间,却永远输给时间。但米兰达没让影片沉溺于悲伤,结尾用《Seasons of Love》的群像,与乔纳森的录音带形成跨时空对话——他的歌还在唱,他的故事还在被讲述,这本身就是对“倒数”的回应:生命的长度有限,但艺术的温度可以无限。

《倒数时刻》不仅是给乔纳森的安魂曲,更是给所有“在时间里奔跑的人”的镜鉴。它告诉你:焦虑是创作的燃料,遗憾是生命的底色,但只要你还愿意写、愿意唱、愿意相信“某些事值得用生命去换”,你就没有输给时间。正如乔纳森在《Louder Than Words》里唱的:“为什么要写作?为什么要燃烧?因为有些事比沉默更响亮。”这或许就是创作的终极意义——在倒数声中,留下比时间更永恒的声音。

10个相关问答清单及答案

1. 《倒数时刻》改编自哪部作品?

答案:乔纳森·拉森(Jonathan Larson)创作的同名自传音乐剧(Autobiographical Musical)。

2. 主角乔纳森·拉森的代表作是什么?电影中他如何获得创作灵感?

答案:代表作是《吉屋出租》(Rent)。灵感来源于他自身的生活经历(纽约艺术家的贫困、挣扎)及好友迈克尔因艾滋病去世的触动,将普契尼歌剧《波西米亚人》改编为1990年代纽约的边缘人群故事。

3. 迈克尔在电影中象征什么?他与乔纳森的对手戏有何作用?

答案:迈克尔象征“面对死亡的勇气”与“清醒的现实主义”。他的病情(艾滋病)让乔纳森意识到创作的紧迫性,两人的对手戏(如病房唱《Real Life》)推动了乔纳森从“抽象创作”转向“个人化表达”,并深化了“时间与生命”的主题。

4. 电影中“30/90”这一数字有何含义?

答案:“30/90”指乔纳森给自己设定的“30岁成功deadline”,他认为若30岁前不能在音乐剧领域成名,就永远失败。这是影片“年龄焦虑”的核心意象,贯穿全片开篇与结尾。

5. 苏珊离开乔纳森的直接原因是什么?

答案:两人对未来的规划冲突。苏珊渴望稳定生活(去纽约舞团发展),而乔纳森沉迷创作,无法承诺放弃音乐剧梦想,导致苏珊选择分手。

6. 乔纳森最初创作的《超级巨星》(Superbia)为何失败?

答案:制作人认为其“音乐过于先锋,缺乏商业价值”,且主题(科幻)距离观众现实太远,建议乔纳森创作更贴近生活的作品。

7. 电影结尾乔纳森的死因是什么?这一结局有何象征意义?

答案:死因是主动脉夹层(Aortic Dissection)导致的猝死,年仅35岁。象征“创作者与时间的赛跑”——他完成了作品,却没能见证成功,凸显“未完成”是艺术与生命的常态。

8. 斯蒂芬·桑德海姆(Stephen Sondheim)在影片中的出现有何作用?

答案:桑德海姆是乔纳森的精神导师(幻想场景),他的肯定(如“你的音乐有诚实的声音”)给予乔纳森继续创作的勇气,象征音乐剧领域的“精神传承”。

9. 影片如何通过音乐推动叙事?举两个例子说明。

答案:①开篇《30/90》用快节奏蒙太奇展现乔纳森的焦虑;②《Why》以独唱形式揭露乔纳森的创作痛苦与自我怀疑,将内心挣扎外化为音乐语言。

10. 《倒数时刻》的核心主题是什么?

答案:核心主题是“时间、创作与生命的博弈”。通过乔纳森的故事,探讨创作者如何在有限时间内对抗焦虑、面对遗憾,以及艺术作品如何超越个体生命,实现永恒。

展开