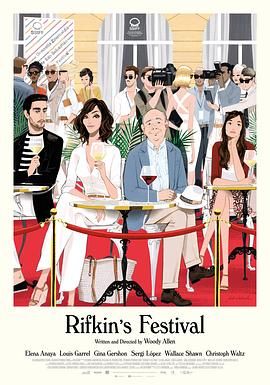

讲述一对美国夫妇去参加圣塞巴斯蒂安电影节,却双双出轨:妻子和一个有才华的法国导演发生婚外情,丈夫爱上了一个漂亮的当地女ddd。

《里夫金的电影节》演员及饰演人物

华莱士·肖恩 饰演 莫特·里夫金:一位愤世嫉俗、充满焦虑的哲学主题电影评论家。

吉娜·格ersh 饰演 苏:里夫金的妻子,一位事业心强的公关经理。

路易·加瑞尔 饰演 菲利普:一位才华横溢的法国导演,苏的客户。

娜塔莎·雷昂 饰演 黛布:一位在电影节上遇到的、充满活力的年轻女性,她的丈夫是一位电影制片人。

埃莲娜·安纳亚 饰演 乔:一位住在圣塞巴斯蒂安的美国医生。

克里斯托弗·瓦尔兹 饰演 一位在电影中扮演“死神”的导演。

史蒂夫·布西密 饰演 一位拍摄充满负罪感影片的导演。

威廉·达福 饰演 一位拍摄虚无主义题材影片的导演。

格里芬·邓恩 饰演 菲利普的助手。

查德维克·博斯曼 饰演 一位拍摄闯入空屋题材影片的导演。

详细剧情

电影《里夫金的电影节》围绕着我们这个时代最焦虑的知识分子之一——莫特·里夫金展开。莫特是一名专门研究哲学与 existentialism(存在主义)的电影评论家,但他自己的生活却充满了未解的哲学困惑和神经质的担忧。他正在撰写一本关于“电影如何反映哲学,特别是关于死亡和意义”的书,但进展缓慢。他对自己停滞不前的事业、日渐衰老的身体以及与妻子苏的婚姻关系都感到深深的不安。

故事的开端,苏作为公关经理,需要陪同她那位魅力四射、声名鹊起的法国导演客户菲利普前往西班牙圣塞巴斯蒂安国际电影节。莫特虽然对电影节的浮华世界嗤之以鼻,但更让他无法忍受的是独自一人留在纽约,脑海里不断想象着苏与那位被外界誉为“天才”的菲利普之间可能发生的浪漫关系。在强烈的嫉妒心和无法抑制的猜疑驱使下,莫特决定不情愿地一同前往。

抵达风光旖旎的圣塞巴斯蒂安后,莫特的生活被分成了两条平行的线索。一条线是他徒劳而滑稽的“侦查行动”。他像侦探一样跟踪苏和菲利普,偷听他们的对话,将每一次不经意的肢体接触和无伤大雅的商业洽谈都解读为出轨的证据。他内心的独白充满了尖酸的讽刺和自我怜悯,与电影节上光鲜亮丽的氛围形成鲜明对比。

另一条线,也是影片的核心结构,是莫特作为影评人必须观看的电影节展映影片。影片巧妙地嵌入了多部由不同导演(由克里斯托弗·瓦尔兹、史蒂夫·布西密、威廉·达福、查德维克·博斯曼等明星客串执导的片中片)作品的片段。这些短片风格迥异,但主题都惊人地与莫特当下的心境不谋而合:一部探讨死亡的荒诞,一部关于欲望与背叛,一部是关于存在的虚无。这些电影片段不仅仅是点缀,它们成为了莫特内心哲学思考的镜像。每一场电影放映后,莫特都陷入了更深的沉思,银幕上的故事似乎比他现实中的婚姻困境更能解答他关于生命、爱情和痛苦的疑问。

在这场混乱中,莫特遇到了两位截然不同的女性。一位是年轻热情的黛布,她对生活充满好奇,让莫特感受到一丝久违的活力,但他们的交流短暂而表面。另一位是居住在当地的美国医生乔,她美丽、聪慧且独立。在一次偶然的邂逅后,两人开始深入地交流,从电影到哲学,再到人生的困境。与乔的对话让莫特意识到,他的世界并非只有猜疑和焦虑,还有理智、温暖和另一种生活的可能性。

随着电影节的推进,莫特对苏的怀疑达到了顶点。在一次宴会上,他终于确信自己抓到了“证据”,并与苏发生了激烈的争吵。然而,这场争吵的结果并非简单的确认背叛,而是将两人早已千疮百孔的婚姻关系彻底暴露无遗。他们意识到,问题的根源并非菲利普,而是他们之间早已失去了沟通与信任。

电影的高潮并非戏剧性的摊牌,而是一场平静的告别。莫特最终没有选择原谅或挽回,而是决定结束这段让他痛苦不堪的婚姻。他没有随苏返回纽约,而是选择留在了圣塞巴斯蒂安。在影片的结尾,他鼓起勇气给那位医生乔打电话,约她见面。这个在故事开头连独自在家都无法忍受的男人,最终在异国他乡,选择了一条充满未知但属于自己的道路。他终于从一个被动的评论者,变成了自己人生的主动选择者。

影评

伍迪·艾伦的《里夫金的电影节》是一部典型的“作者电影”,它精准地复刻了导演贯穿半个多世纪的艺术母题:知识分子的精神内耗、对死亡的形而上思考、婚姻的脆弱本质以及欧洲作为一种精神乌托邦的象征。然而,这部影片并非简单的自我重复,它通过一个精巧的“戏中戏”结构和华莱士·肖恩无可替代的表演,为这些熟悉的议题注入了新的活力与深度,最终呈现出一部既怀旧又充满自省意味的成熟作品。

影片的基石无疑是华莱士·肖恩对莫特·里夫金这一角色的完美诠释。如果说伍迪·艾伦本人银幕形象的神经质中总带着几分俏皮和城市小聪明的狡黠,那么肖恩所呈现的则是一种更纯粹、更痛苦的智识焦虑。他的脸庞仿佛就是一部行走的近代欧洲思想史,每一个褶子里都填满了克尔凯郭尔的绝望和萨特的恶心。肖恩用他那标志性的、略带喘息的语调,将角色内心永不停歇的自我诘问与旁白化为一种既滑稽又悲凉的旋律。观众很容易在他身上看到一个被过度思考所累的灵魂,他渴望从哲学体系中找到人生的终极答案,却在现实的人际关系中显得笨拙不堪。这种理想与现实的巨大鸿沟,构成了影片最核心的喜剧张力,也赋予了角色深刻的悲剧性。

影片的结构设计堪称匠心独运。圣塞巴斯蒂安电影节不仅仅是一个地理背景,它本身就是影片的叙事骨架。莫特的人生困境,通过他观看的一部部电影片段得到了外化和寓言式的呈现。克里斯托弗·瓦尔兹执导的短片里,主角直接与“死神”对话;威廉·达福的作品则充满了冷峻的存在主义色彩。这些“戏中戏”并非可有可无的插科打诨,而是莫特精神世界的延伸。它们以一种更直接、更夸张的方式,演绎着莫特正在经历的嫉妒、恐惧和对意义的追寻。这种结构让观众得以同时进入两个层面:一个是莫特在现实中蹒跚前行的滑稽喜剧,另一个是银幕上光怪陆离的哲学寓言。二者相互映照,形成了一种复调式的叙事效果。这不仅是对电影元叙事的一次有趣探索,也巧妙地回应了影片的核心议题:艺术如何反映、甚至构建我们对现实的认知?莫特作为评论家,习惯于在别人的故事里寻找答案,而最终,他必须走出影院,去导演自己的人生。

在主题层面,《里夫金的电影节》延续了伍迪·艾伦对爱情和婚姻的悲观态度。莫特与苏的关系,是一场早已耗尽热情的冷战。苏对成功的渴望和莫特对智识的偏执,让他们分属两个无法交汇的平行世界。影片并未将苏描绘成一个简单的“出轨者”,路易·加瑞尔饰演的菲利普也并非一个脸谱化的“第三者”。相反,他们的关系更像是一个催化剂,激化了莫特与苏之间早已存在的结构性矛盾。影片深刻地揭示了,许多婚姻的终结并非因为某个突发事件,而是源于长年累月的情感疏离和精神无法共鸣。

然而,与艾伦早期作品中弥漫的虚无主义不同,《里夫金的电影节》的结尾却透出一丝罕见的、几乎可称之为“希望”的微光。莫特最终选择放弃他那套徒劳的哲学辩论,不再试图用逻辑去分析爱情和信任。他选择留下,选择给一个让他感到平静和智识共鸣的女性(医生乔)打电话。这个动作本身,就是一种存在主义式的选择——放弃了预设的“本质”,而是通过行动来创造自己的“存在”。他从一个被动观察世界的评论者,转变为一个主动参与世界的行动者。这或许是步入暮年的伍迪·艾伦给予其主人公,乃至他自己的一种温和慰藉:尽管人生充满了无法解答的难题,但选择本身,就是意义。

当然,影片也存在一些不足。除了莫特之外,其他角色的塑造略显单薄,大多时候更像是推动主角心路历程的功能性棋子。对话虽然依旧犀利,但比起《安妮·霍尔》或《汉娜姐妹》等黄金时代的作品,少了几许石破天惊的巧思和挥洒自如的智慧。但总体而言,《里夫金的电影节》是一部值得细细品味的作品。它不是伍迪·艾伦最好的电影,但绝对是他后期生涯中,最能代表其精神内核与艺术风格的一部。它用一个知识分子的中年危机,巧妙地串联起关于电影、哲学、爱情与人生选择的宏大命题,最终献给所有在银幕与现实的边界上,苦苦寻找生命答案的灵魂。

10个相关问答清单

1. 问:主角莫特·里夫金的职业是什么?他正在创作什么主题的作品?

答:他是一名电影评论家,专门研究和评论涉及哲学主题的电影。他当时正在撰写一本关于“电影如何探讨哲学,特别是关于死亡和生命意义”的书。

2. 问:莫特为什么会去圣塞巴斯蒂安电影节?

答:因为他的妻子苏作为公关经理,需要陪同她的客户、法国导演菲利普参加电影节。莫特出于强烈的嫉妒心,怀疑妻子与菲利普有染,所以不情愿地一同前往,以便“监视”他们。

3. 问:影片中的“戏中戏”结构起到了什么作用?

答:这些电影节上映的电影片段是莫特内心世界的投射和哲学思考的外化。每一部短片都直接关联着莫特正在经历的焦虑,如死亡、背叛、虚无,从而将他的个人困境与更宏大的哲学议题联系起来,形成了一种复调叙事。

4. 问:在电影节期间,莫特遇到了哪两位对他产生重要影响的女性?

答:一位是年轻活泼的黛布,她的出现短暂地让莫特感受到了生活的热情;另一位是名叫乔的美国医生,她与莫特在智识和情感上产生了深刻的共鸣,为他提供了另一种生活的可能性。

5. 问:莫特和妻子苏的婚姻关系最终破裂的根本原因是什么?

答:根本原因并非菲利普的介入,而是两人之间早已存在的深刻隔阂。他们精神世界无法共鸣,情感早已疏远,莫特的嫉妒只是一个压垮骆驼的最后一根稻草,暴露了婚姻本身早已名存实亡的真相。

6. 问:电影的结局是什么?莫特做出了怎样的关键决定?

答:在电影节结束后,莫特没有和妻子一起返回纽约,而是选择独自留在了圣塞巴斯蒂安。他最终鼓起勇气给医生乔打了电话,决定尝试开启一段新的、属于自己的生活。

7. 问:影片中由克里斯托弗·瓦尔兹执导的短片内容是什么?它如何与莫特的心境关联?

答:那部短片讲述了一个男人与“死神”直接对话和交易的故事。这与莫特内心深处对死亡的恐惧和存在主义焦虑密切相关,是他哲学思考的直观体现。

8. 问:华莱士·肖恩的表演为这个角色带来了什么特质?

答:他的表演为角色注入了深刻的智识焦虑和悲剧色彩。他将莫特的神经质、优柔寡断和内心永不停歇的自我剖析演绎得淋漓尽致,使这个本可能令人讨厌的角色变得既滑稽又引人同情。

9. 问:《里夫金的电影节》主要探讨了哪些核心主题?

答:影片主要探讨了知识分子的精神困境、存在的意义、对死亡的恐惧、婚姻与爱情的脆弱性,以及艺术与现实的关系,并最终落脚于“选择与行动”对于定义人生的重要性。

10. 问:查德维克·博斯曼在片中饰演了什么角色?他的出演有何特殊意义?

答:查德维克·博斯曼饰演了一位拍摄“闯入空屋”题材电影的导演。由于他在影片上映前已经去世,这使得他在片中的客串成为其银幕遗作之一,为影片增添了一层额外的纪念意义。

展开